海报新闻记者 孙靓 赵鹏程 实习生 宋亚轩 济南报道

11月14日,初冬暖阳洒在济南上新街的青砖黛瓦上。被精心修缮过的沙家公馆、田家大院等老建筑,如今已悄然“变身”为文创店、咖啡馆……重新融入了泉城的脉搏,成为年轻人争相探访打卡的潮流地标。

然而,三年前,这里还是一片斑驳破败的老旧街区,岁月的痕迹随处可见。

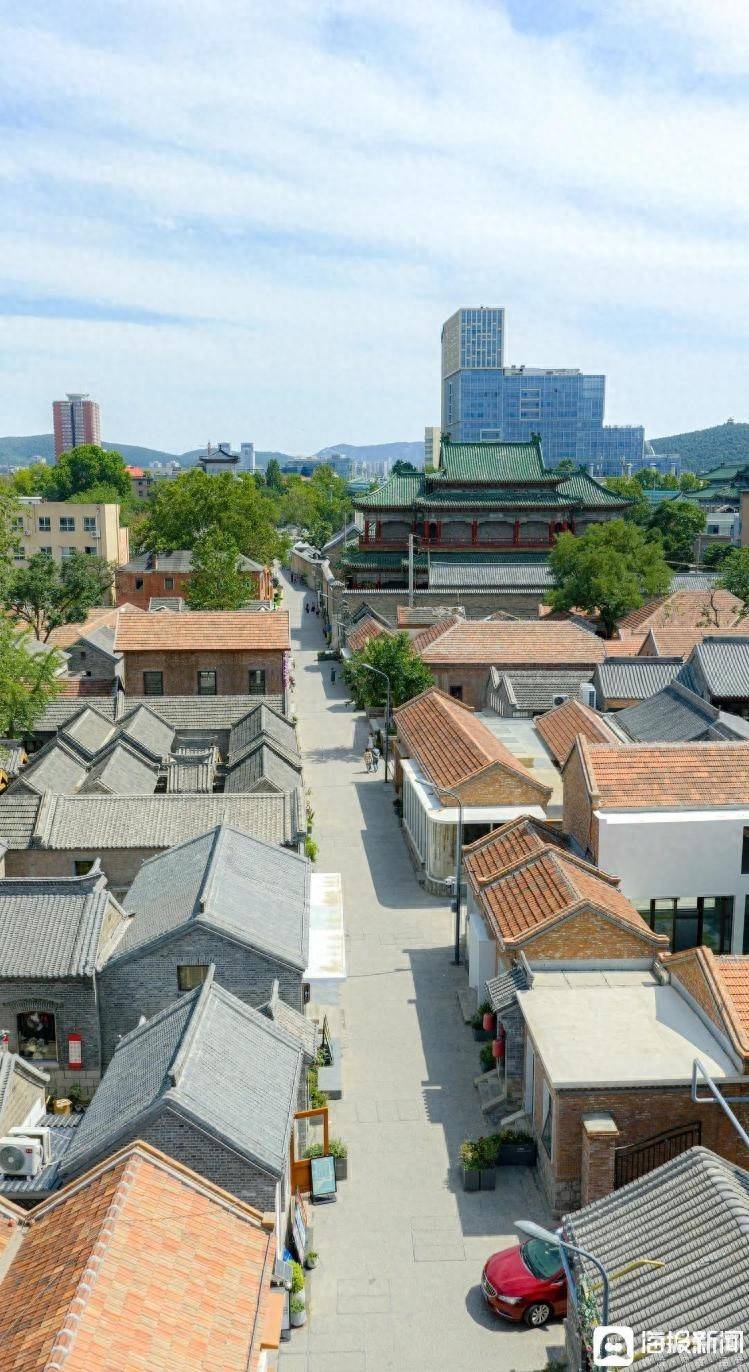

济南上新街

转机始于2021年,一条百年老街的蝶变在这里悄然展开:81个传统院落得到精心修缮,青石板路重现往日风采,红砖墙被完整保留。最令人欣喜的是,修缮并非是简单地将这些老建筑封存起来,而是赋予它们新的生命——创意零售、国潮服饰、“日咖夜酒”等潮流空间纷纷入驻,让历史与现代在这里碰撞出奇妙的火花。

青石板路、红砖墙,再配上惊艳的瀑布花墙,这里迅速成为济南这座城市最受欢迎的网红打卡地。这一切都在印证一个道理:老建筑从来不是城市的负担,只要方法得当,它们完全可以成为城市最独特的宝藏之地!

与此同时,一个更深层次的问题也随之浮现:如何确保山东全省的历史建筑,都能得到同样的用心保护?

14日下午,一场别开生面的政策例行吹风会在上新街的小学操场上举行,省司法厅相关负责人现场解读刚刚出台的《山东省历史建筑保护办法》(以下简称《办法》)。

据悉,《办法》已于9月28日山东省人民政府令第370号公布,将于12月1日起正式施行。它的诞生,标志着山东省对历史建筑的保护从探索性实践迈向了全链条、精细化、法治化的新阶段。

这部《办法》究竟是什么?为何要在此时出台?它又将如何守护我们身边的城市记忆?

是什么:一部为老建筑量身定制的“专属说明书”

《办法》是山东在省级层面出台的首部专门针对历史建筑保护的政府规章,它如同一部详尽的“操作手册”,为全省2213处已普查认定的历史建筑及其潜在对象,提供了清晰的法律保障。

“《办法》共6章,34条,其核心内容可以概括为明确保护职责、明确历史建筑认定的条件和程序、细化历史建筑的保护要求和强化历史建筑活化利用四个方面。”山东省司法厅副厅长刘振远在会上介绍。

首先,《办法》划清了“谁来管”的责任线,构建了从省、市、县到乡镇(街道)的四级管理网络,厘清了那些既是历史建筑又是不可移动文物的“双重身份”建筑的管理归属,明确规定后者将适用《文物保护法》,由文物行政部门管理,彻底解决了长期可能存在的职责交叉、推诿扯皮问题。

其次,回答了“保护谁”的标准问题。《办法》细化了九项认定条件,让那些刻着时代足迹的老办公楼、老车站,散发着艺术气质的苏式建筑、老洋房,以及藏着手艺智慧的传统夯土、木构榫卯建筑,只要具备历史、艺术或科学价值之一,就能被识别并纳入保护体系。更富创新性的是,它建立了“预保护”制度,为那些“有价值、未认定”的建筑上了“第一道保险”,填补了从发现到正式公布之间的“管理真空”,从源头上遏制了“突击拆除”的风险。

最后,规定了“怎么管和怎么用”的具体路径。《办法》明确了历史建筑测绘建档、保护标志牌设置和保护图则编制等具体内容要求。同时,划定行为“红线”,明确列出了禁止行为,包括在历史建筑上刻划涂污、堆放危险品、擅自迁移或拆除、遮挡损毁保护标志牌等。值得一提的是,《办法》并非一味限制,而是鼓励在保护前提下进行活化利用,通过政策支持引导老建筑转型为博物馆、文创空间等,让保护与发展并行不悖。

为什么:历史建筑保护困境倒逼山东专项立法

这部专门规章为何要在此时出台?其背后有着深刻的历史必然性。

作为文化大省,山东拥有20座历史文化名城、2213处历史建筑,“十四五”期间历史建筑数量实现翻倍增长。然而,随着城乡发展加速,历史建筑保护面临诸多现实困境:普查认定不规范、管理责任不清、修缮标准不明、活化利用“不敢改、不会用”等问题逐渐浮现。

尽管2019年已出台《山东省历史文化名城名镇名村保护条例》,但对历史建筑的保护仍显原则化,缺乏具体操作指引。此次立法正是要补齐法律短板,构建"省条例+专门规章"的双层保护架构,将实践中探索形成的成熟做法予以固化。

怎么做:保护不是冻结,盘活才是关键

有了“护身符”,关键在于如何让其发挥效力。《办法》的创新之处在于,它不仅注重“管住”,更着眼于“盘活”。

在保护层面,推行“一建筑一图则”的精准化管理模式,为每处历史建筑定制个性化保护说明书,明确其核心价值、保护范围和利用边界。同时规定,历史建筑的所有权人和使用人需要按照保护图则进行日常保养和修缮,保护主管部门应当无偿提供技术指导,县级以上人民政府也可以对维护和修缮给予补助。这为解决“修不起、不会修”的难题提供了支持。此外,安全是底线,《办法》还特别强调将防灾减灾统筹考虑,并为破解历史建筑消防改造难题指明了路径。

在活用层面,明确鼓励将历史建筑用于博物馆、文创空间等符合其文化内涵的业态,并提出可以在建筑密度、容积率等方面给予政策支持。这些措施直击市场化利用中的核心痛点,通过提供实实在在的激励,引导和吸引社会资本与专业力量参与进来,真正破解“不敢改、不会用”的困境,让历史建筑焕发新生。

“我们要让老建筑留住老味道,又要让它跟上新潮流。以上新街为例,经过修缮后引入新业态,将十余处历史建筑活化为文创店、咖啡店等,成为百年老街上的重要打卡点。青岛市的里院建筑群变身为特色民宿,以其独特的建筑风格和文化内涵,为游客带来沉浸式体验。”山东省住房和城乡建设厅副厅长侯晓滨说道。

济南上新街

此外,在治的方面,构建的是共治与共享。《办法》致力于构建一个“多元共治”的保护链条。它畅通了社会推荐渠道,鼓励任何单位和个人推荐潜在历史建筑,并要求主管部门必须及时响应。通过纳入社区网格化管理、建立投诉举报机制等方式,它将政府主导、社会协同、公众参与的理念落到了实处,让历史建筑保护成为一项人人关心、人人可参与的社会事业,从而凝聚起最广泛的保护共识。

如今,全省16个设区市和8个历史文化名城的县(市)均已印发活化利用正负面清单,形成鼓励、限制、禁止三种项目类别,为历史建筑的可持续利用提供了明确指引。这些举措让历史建筑既能作为历史见证者,又能成为生活参与者,在新时代持续保持活力。

历史建筑承载着民族的基因血脉,是不可再生的宝贵文化遗产。《办法》的施行,标志着山东历史建筑保护工作从个案探索迈向了全链条、精细化、法治化的新阶段。

这些历经沧桑的老建筑,正因为法治的护航而焕发新生,它们不再是沉默的遗存,而是可以对话的历史、可以沉浸体验的文化空间,它们正以其独特的方式,继续参与着城市的未来,讲述着永恒的山东故事。

科元网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。